子どもが受け口になる原因と放置するリスク!治療法も解説!

こんにちは。東京都板橋区大和町、都営三田線「板橋本町駅」より徒歩30秒にある歯医者「アース歯科クリニック」です。

子どもの受け口は、放置すると噛み合わせや発音、見た目に影響を与える可能性があります。成長とともに自然に改善する場合もありますが、適切な対策が必要なケースも少なくありません。

この記事では、受け口の原因やリスク、矯正方法や予防策について詳しく解説します。お子様の口元が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

受け口とは

受け口とは、上下の歯の噛み合わせが通常とは逆になり、下の前歯が上の前歯より前に出ている状態を指します。専門的には反対咬合(はんたいこうごう)とも呼ばれ、見た目の問題だけでなく、発音や咀嚼(そしゃく)機能にも影響を与えることがあります。

受け口の種類

受け口には、大きく分けて骨格性と歯性の2種類があります。

骨格性の受け口は、顎の成長バランスに問題があり、下顎が過度に発達している場合に起こります。遺伝の影響が大きいとされていますが、幼少期に介入すれば防げることもあります。

歯性の受け口は、歯の生え方に問題があるケースです。上の前歯が内側に傾いていたり、下の前歯が外側に傾いていたりすることで生じます。

子どもが受け口になる原因

受け口は、子どもの成長過程でさまざまな要因によって引き起こされます。原因は、主に遺伝的要因と環境的要因の2つに分類できます。それぞれの原因について詳しく解説します。

遺伝的要因

受け口は、親からの遺伝によって発症するケースが多く見られます。特に、家族に受け口の人がいる場合、子どもも受け口になる可能性が高くなるとされています。

遺伝による受け口は、顎の骨格の成長に関わるため、自然に治ることは少なく、矯正治療が必要になることが多いです。遺伝的要因による受け口では、下顎が過度に発達していたり、上顎の成長が遅かったり、上下の顎のバランスが崩れているケースが多いです。

骨格の問題は、成長とともにさらに顕著になることがあるため、早めに歯科医の診察を受けることが重要です。

環境的要因

遺伝だけでなく、生活習慣や癖などの環境的な要因も、受け口の原因になることがあります。

指しゃぶりや舌の癖

幼児期の指しゃぶりや、舌を前に突き出す癖(舌突出癖)があると、歯や顎の発育に影響を与え、受け口の原因になります。特に、舌の位置が正しくないと上顎の発達が妨げられるため、下顎が相対的に前に出やすくなります。

口呼吸

口呼吸の習慣があると、舌が正しい位置(上顎)に当たらず、上顎の発育が遅れる可能性があります。その結果、下顎が相対的に前に出てしまい、受け口になるリスクが高まるのです。

頬杖をつく癖

片方の頬杖を頻繁につくと、顎に偏った力がかかり、噛み合わせがずれて受け口になることがあります。特に、成長期の子どもは顎の骨が柔らかいため、癖による影響を受けやすいです。

食生活の影響

柔らかい食べ物ばかりを好んで食べると、噛む力が弱まり、上顎の成長が不十分になることがあります。特に、現代の食生活では噛む回数が減少する傾向があり、顎のバランスが崩れやすいです。

子どもの受け口を放置するリスク

受け口は、放置するとさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。見た目の問題だけでなく、噛み合わせや発音、顎の成長、さらには全身の健康にも影響を与えるため、早期の対応が重要です。

噛み合わせの悪化

受け口の状態が続くと、上下の歯の噛み合わせがさらに悪化することがあります。正常な噛み合わせでは、上の歯が下の歯をわずかに覆いますが、受け口の場合は下の歯が前に出てしまい、正しく噛むことが難しくなるのです。

噛み合わせが悪いと、食べ物をしっかり噛めずに消化不良を引き起こしたり、特定の歯に負担がかかってすり減ったりするリスクがあります。顎関節に負担がかかって顎関節症になりやすくなることもあるでしょう。

特に、成長期の子どもは顎の発達が続いているため、噛み合わせのズレが悪化しやすいです。

発音や発声への影響

受け口は、発音や発声に影響を与えることがあります。特に、サ行やタ行の発音がしづらくなることが多く、会話の際に聞き取りにくい発音になることがあります。

発音が不明瞭になると、子どもがコミュニケーションに自信を持てなくなることも考えられます。幼少期は言語習得において非常に重要な時期であるため、発音のしづらさが長引くと正しい発音を習得しにくくなる可能性があるのです。

顎の成長への悪影響

受け口を放置すると、下顎の成長が過剰になり、さらに前に突出する可能性が高くなります。逆に、上顎の成長が抑えられることもあり、顔全体のバランスが崩れる原因にもなります。

顎の骨格の成長が終わると、矯正治療だけでは改善が難しくなり、外科手術が必要になるケースもあるため、成長期の早い段階で治療を始めることが大切です。

見た目のコンプレックス

受け口が目立つことで、子どもが見た目に対してコンプレックスを抱く可能性があります。精神的な影響も無視できません。

特に、思春期に入ると他人の目を気にする機会が増えるため、自信を失いやすくなることがあります。口元を隠して話すようになったり笑うことをためらうようになったり、人前で話すのが苦手になる可能性もあるでしょう。

心理的な負担が、子どもの自己肯定感の低下につながることもあるため、受け口が気になる場合は早めに相談しましょう。

将来的な治療の負担が増える

受け口を放置すると、成長が進むにつれて治療が複雑になり、時間や費用の負担が増える可能性があります。

例えば、子どものうちに矯正を始めれば簡単な治療で終わるケースが多いですが、大人になってからでは矯正治療が長期化する可能性があるでしょう。顎の骨を削るなど、外科手術が必要になることもあります。

子どもの受け口を矯正する方法

子どもの受け口は、成長期のうちに適切な矯正を行えばスムーズに改善できる可能性が高いです。治療法は、年齢や症状の程度に応じて異なるため、早めに歯科医院で相談することが重要です。

ここでは、主な矯正方法を紹介します。

ムーシールド

ムーシールドとは、受け口の改善を目的としたマウスピース型の装置です。主に就寝時に装着し、舌の位置を整え、上顎の成長を促すことで、正しい噛み合わせへと導きます。対象年齢は3歳〜6歳頃とされています。

負担が少ないこと、痛みがほとんどないこと、自宅で装着できるため通院回数が少ないことがメリットです。継続的に装着しないと効果が出にくい、子どもが装置を嫌がる場合があるなどのデメリットが挙げられます。

ムーシールドは、受け口の早期治療として有効な方法ですが、すべての子どもに適応できるわけではありません。歯科医師と相談のうえで使用することが大切です。

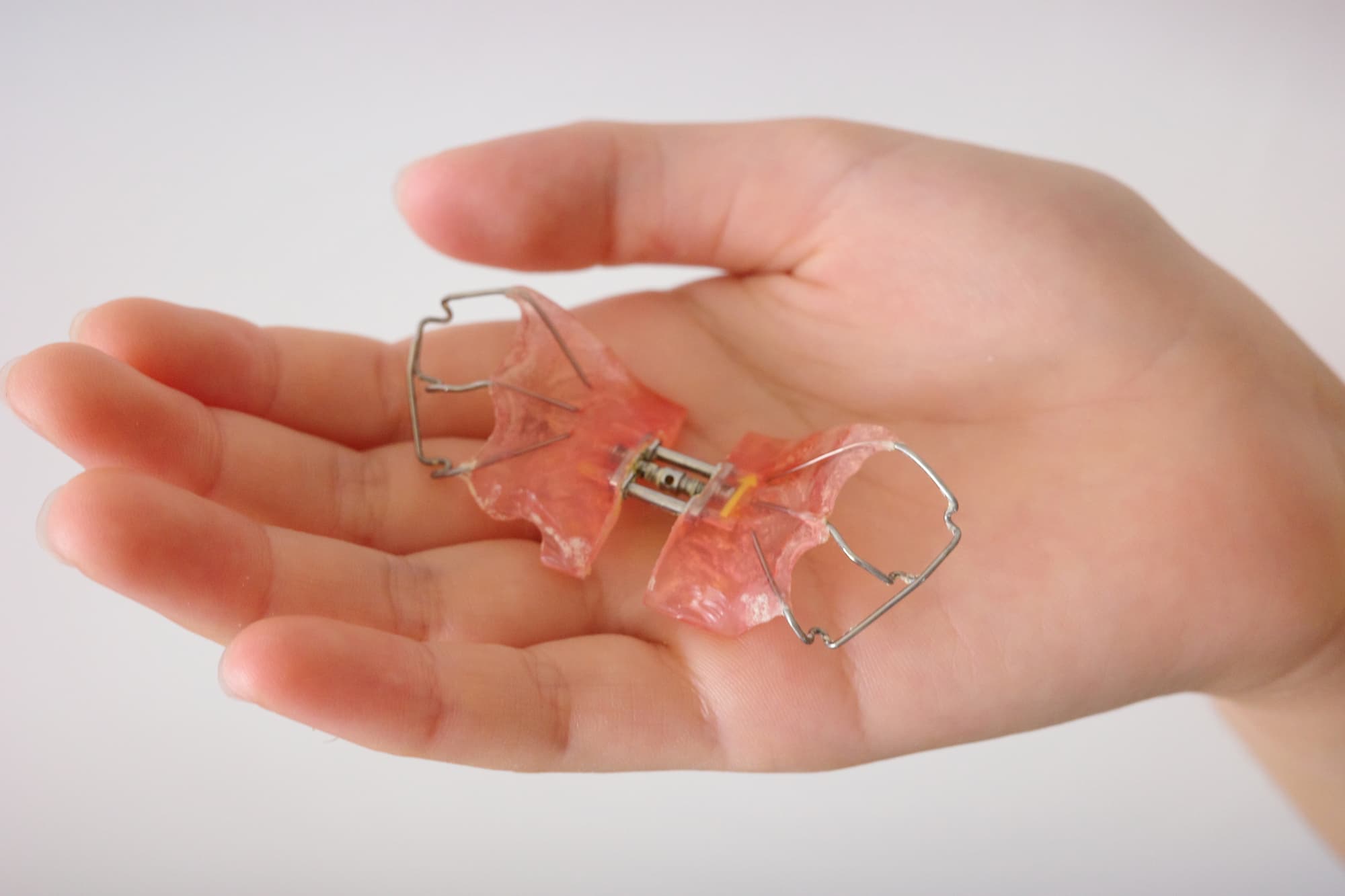

床矯正

床矯正は、取り外し可能な矯正装置を使って、顎の成長をコントロールしながら受け口を改善する方法です。上顎を広げることで、下顎が前に出るのを抑え、正常な噛み合わせを目指します。対象年齢は6歳〜10歳です。

メリットは、顎の成長を利用できるため痛みが少ないこと、取り外せるので食事や歯磨きがしやすいことでしょう。ムーシールドと比較すると適応症例が幅広いこともメリットです。

デメリットは、1日12時間以上の装着が必要なことです。基本的には日中1〜2時間と就寝中に装着します。適応年齢を過ぎると効果が出にくくなりますが、永久歯が生えそろう前の子どもに特に有効です。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、ブラケットとワイヤーを歯に装着し、時間をかけて正しい位置に移動させる方法です。受け口の改善に加え、歯並び全体を整えられるのが特徴です。対象年齢は10歳〜成人です。

永久歯列の歯並び全体を改善できること、装置を取り外せないため確実に矯正できることがメリットです。デメリットは、装置による違和感や痛みがあること、食事や歯磨きの際に注意が必要なことが挙げられます。

子どもの受け口を矯正するためにかかる期間

子どもの受け口の矯正期間は、治療方法や年齢によって異なります。早期治療を始めるほど改善しやすく、治療期間も短縮される傾向があります。

治療方法別の矯正期間は、以下の通りです。

- ムーシールド:6か月〜1年半

- 床矯正:1年〜3年

- ワイヤー矯正:2年〜3年以上

子どもが受け口になるのを防ぐ方法

受け口は、遺伝的要因だけでなく、生活習慣やクセによっても引き起こされることがあります。早めの対策で予防しましょう。具体的な方法は、以下の通りです。

- 舌の位置を意識する

- 口をポカンと開けない

- 指しゃぶり・頬杖をやめる

- よく噛んで食べる

- 早めの歯科相談

日々の習慣を見直すだけでも、受け口のリスクを減らせます。気になるクセがあれば、早めに対応しましょう。

まとめ

子どもの受け口は、遺伝や癖、成長の影響などさまざまな要因で引き起こされます。放置すると噛み合わせの悪化や発音への影響などのリスクがあるため、早めの対策が大切です。

矯正治療には複数の方法があり、適切な時期に開始することで効果が高まります。また、日頃からの習慣改善や定期的な歯科検診も予防につながります。

お子様の健康な歯並びを守るために、ぜひ歯科医師と相談しながら対策を進めていきましょう。

子どもの受け口の治療を検討されている方は、東京都板橋区大和町、都営三田線「板橋本町駅」より徒歩30秒にある歯医者「アース歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、虫歯・歯周病治療や根管治療、入れ歯・ブリッジ治療などの保険診療だけでなく、インプラント、ホワイトニング、矯正歯科などの自由診療にも力を入れています。ホームページはこちら、ネット診療予約も行っていますので、ぜひご活用ください。